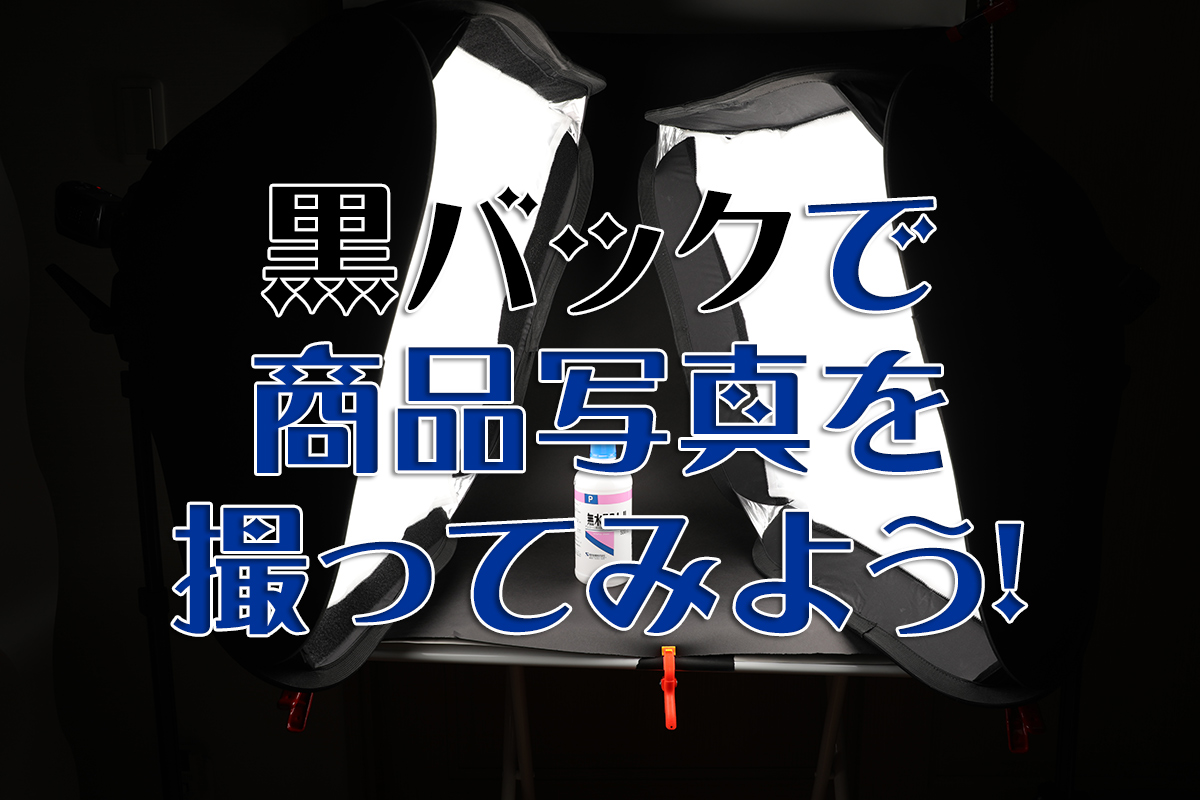

今回はめちゃくちゃカッコいい「黒い背景での商品撮影」について、その方法と、気をつけたいポイントをまとめてみます!黒背景で撮れるようになれば、他の色でも対応出来るので便利です!

あまり需要の無い記事かもしれませんが、少しでも誰かの参考になれば良いなぁと思って頑張って書きますよー!!

作例

早速ですが、作例をご覧ください。

まず比較のために白バックだとこんな感じです。

レビュー記事やオークションのように「分かりやすさ」や「正確性」が求められる場面でよく用いられる撮り方です。僕もこのブログではだいたいこの撮り方をしています。

どうでしょう、被写体がちょっと高級そうとか、クールとか、カッコイイとか、そういう印象を受けると思います。

今回は被写体がカメラですけど、日本の伝統工芸品やブランド物など、高級感を出したい被写体に良く合うと思います。

目的によって、どちらでも撮影できると写真の幅が広がりますよね。

黒バックの撮り方!

それでは実際の撮り方の説明です。まずはセットの作り方から。

以前別記事として書いた部分は端折りますので、リンク先を参照してもらえたらと思います!

背景のセット

まず最初に、今回の目玉でもある背景の作り方です。

背景用のスタンドセットなどをお持ちの方はそれを使えばOKです。

しかし僕は超面倒くさがり屋なので、背景紙は出し入れが簡単に出来るロールスクリーンを、台には簡易テーブルを使っています。

1分で設営できる撮影ブース!という感じで凄く便利です。ロールスクリーンを使った背景の作り方は以前の記事をご覧ください。

これに、Amazonで買った黒い背景紙を、100均の簡易クランプで挟んで固定しています。

ライティング

続いてライティング。

白バック撮影に比べ、黒バック撮影はちょっと難しいです。そのためストロボを2灯使います。

ストロボはキヤノンの「430EX-RT」が2つ、コマンダー「ST-E3-RT」、そして60cm×60cmの中国産の安いソフトボックスを使います。

ソフトボックスの使い方についても丁寧に書いていますのでそちらをご覧ください。

その他カメラ機材

カメラはいわゆる「レンズ交換式カメラ」なら、入門機とセットのレンズで十分です。高い機材は必要ありません。

レンズは望遠(カメラがフルサイズなら100mmくらい、APS-Cなら70mmくらい)にして、少し離れて撮るのがコツです。少し離れて撮れば被写体の形が綺麗に写りますよ。

「少し離れて撮る」というのは、被写体のサイズにもよるのですが、一般的な商品撮影サイズならできれば1.5mくらい離れて撮りたいところです。

セッティング

では、それらを使って実際にセッティングした状態をご覧ください!

ソフトボックスは被写体に近づけるほど光が柔らかくなるので、写り込むギリギリまで寄せています。

このときカメラの設定は、

- ISO:100

- シャッタースピード:1/100秒

- 絞り:F5.6~F11

としています。なお、手持ちで撮れるので三脚は不要です。

デジカメで撮るので、実際に撮ってみて、暗すぎる or 明るすぎる場合はストロボの光量かISOで調整すると良いでしょう。

ワンポイント!背景の明るさにも注意しよう!

最後に撮影方法のワンポイントをご紹介します!

それはストロボの光が背景に当たるとグレーっぽくなってしまうので、なるべく背景に光を当てないようにすることです!

この写真のように背景に光が当たらなければ、ちゃんと真っ黒になっています。

一方で、こちらは光が当たっているのでグレーっぽくなっています。

背景に光を当てないためのコツとしては、

- ソフトボックスの光の角度に気をつける

- 被写体を背景からできるだけ離す

です。

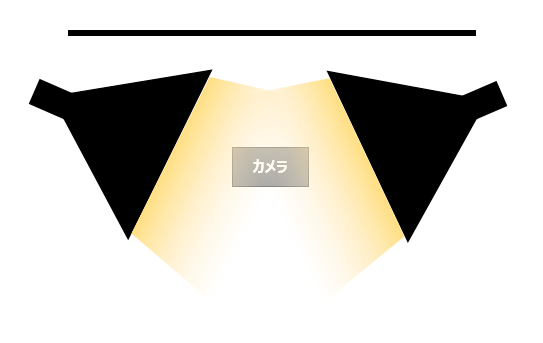

ソフトボックスの光の角度に気をつける

まず光の角度ですが、ソフトボックスを少し手前に向けてやります。

こちらは上から見たイメージ図です。

ストロボを商品より奥側に設置して手前に向けて光らせることで、背景紙に光が届きませんよね。

被写体を背景から離す

そして被写体を背景から離す方法。

これは単純に、なるべく手前に被写体を置けば良いです。そうすればライトも手前に動くので、背景に光が届きにくくなります。

僅か10cm程度動かすだけでも結構変わりますよ。

まとめ

ということで「黒バック撮影」についてでしたがいかがだったでしょか。

正直に言えば、白バックでの撮影の場合、後からレタッチでハイライト側を飛ばしてしまえば細かいライティングのムラや影は白飛びして消えるんで非常に楽なんです。

一方で今回の黒バック撮影のように背景に色や柄がある場合、その方法が使えないので少し気を使う必要があります。

と言ってもライティングの基本は同じだし、セッティングも黒い背景紙を取り付けるだけなのでそれほど難しいわけではありません。

白バックだけでなく状況に合わせて背景を代えられるようになれば非常に撮影の幅が広がるので、興味のある方はぜひトライしてみて下さい!

▼その他物撮り・ライティングに関する記事一覧はこちら。

コメント