先日、約90年振りとなる「ほぼ全部が隠れる皆既月食」が観測されました。天気も凄く恵まれていて撮影するには好条件だったので、僕も撮ってきました。

撮った写真を載せるだけでは面白くないので、今回は天体写真(特に皆既月食)の撮影ポイントを、撮影の設定、使っているアプリ、編集のポイントなど、出来る限り詳しく書いておこうと思います。どなたかの参考になれば幸いです!

今回撮った写真

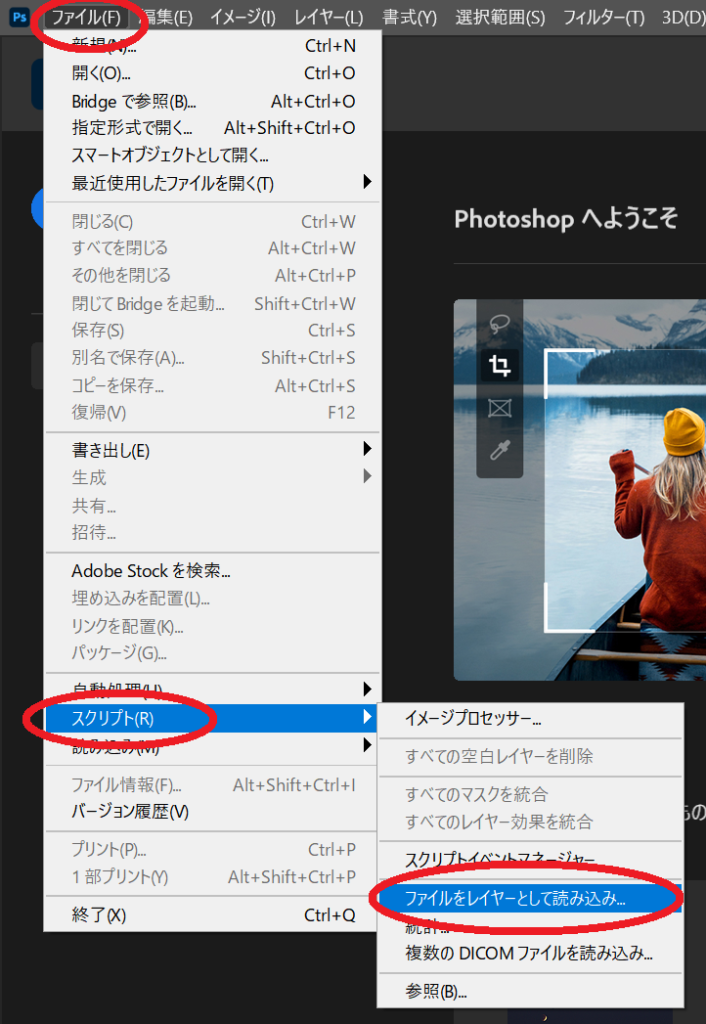

今回撮った写真はこちら。比較明合成で時間変化とともに月食の形の変化を並べる、っていう良くあるやつです。

ジャンル的には風景と天体とを一緒に写す「星景写真」になりますね。

なぜ星景写真にしたかというと、月食自体は非常に珍しい現象ではあるんですが、「月だけ単体」という撮り方だと他の人の写真と同じになりやすいからです。なので今回は灯台と一緒に撮ってみました。

撮影方法の詳細

それでは天体現象の撮り方を、できるだけ詳しくご説明します。

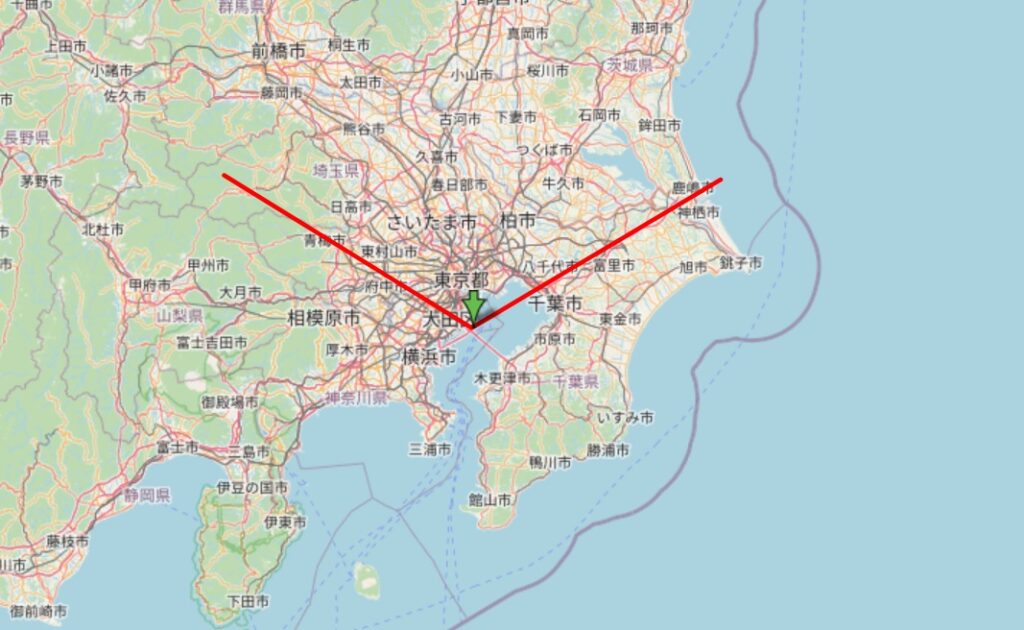

大まかな場所探しはWebサイトで

まず撮影場所を決めなければなりません。

月は太陽と一緒で東の空から出るので、東側が開けた場所が最適です。ただ、日によって月の出の方位は結構違うので、最初に以下のWebサイトを使って確認します。

このサイトで日付を入れれば、かなり詳しく月の出の方位と時間が分かります。

自分が目標とする景色(今回で言えば灯台)と月が重なる場所を探し、大まかな目星をつけます。

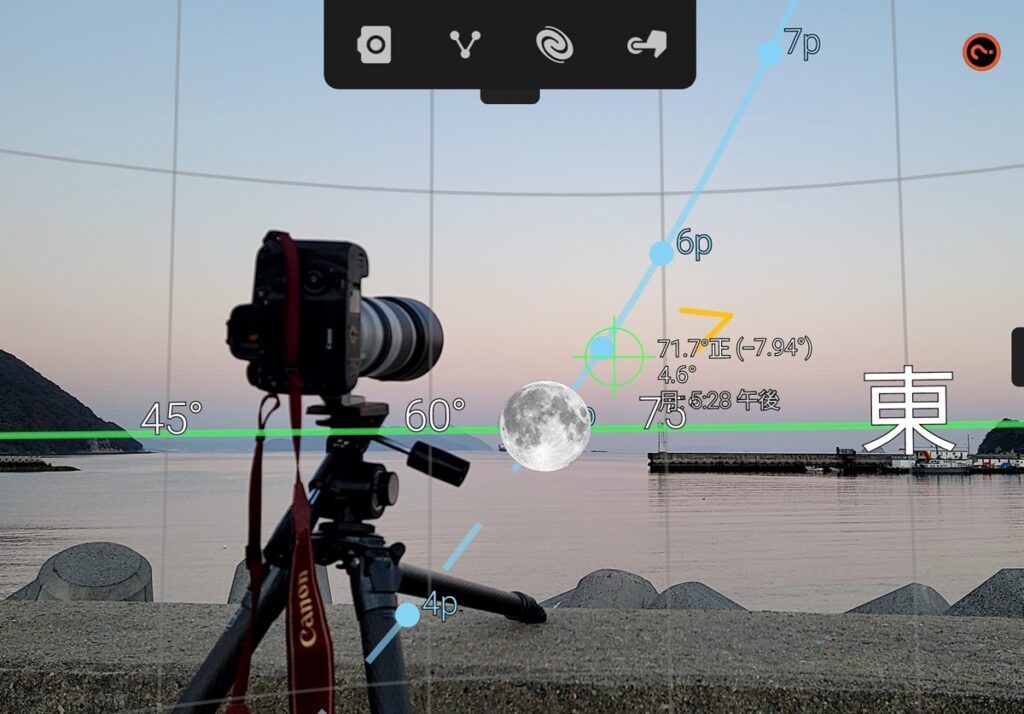

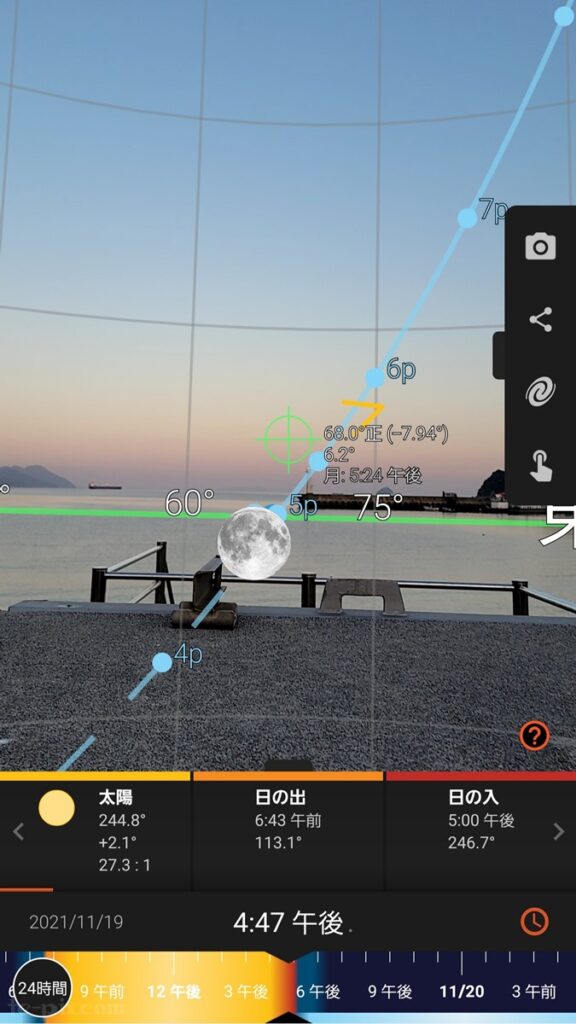

細かい位置決めはアプリで

上記のサイトでほぼ場所を決めることが出来ます。

僕の場合これに加えて、「サン・サーベイヤー」というアプリでロケハンを行っています。(有料アプリですが、一度購入すればスマホを機種変しても使えます)

サンサーベイヤーはARで天体の軌道をイメージできるので、サイトだけで確認するより具体的なイメージを掴むことができます。日時も指定できるので、事前に現場に行ってロケハンすることも可能。

今回は18時2分が月食の極大だったので、その時間に月がちょうど灯台の真上になる位置を探しました。被写体との距離にもよりますが、自分自身が1m動くとかなりズレてしまうので、微調整が大切です。

機材

続いて撮影に必要な機材をザッと挙げておきます。

- カメラ

- レンズ(できれば望遠のズームレンズが良い)

- 三脚

- レリーズケーブル

僕が使ったカメラは5D Mark IV、レンズはEF100-400mm F4.5-5.6L II IS USMですが、基本的に最近のカメラならどれでも問題ないと思います。

ただ、PCを使って「少し暗めに撮っておいて、後で暗部を持ち上げる」という後調整を行うことになるので、センサーサイズに余裕があるカメラの方が有利(暗部にノイズが乗りにくい)と思います。

レンズの選択は少々難しいんですが、望遠ズームレンズがあればだいたいのシーンで対応できると思います。また、絞って撮るので別に明るいレンズは必要ありません。

焦点距離と写真の関係としては、

- 風景(今回でいう灯台)と離れているときは望遠で撮れるので月が大きくなる

- 風景が近い場合は望遠できないので月が小さくなる

となります。

因みに作例は112mmで撮って少しトリミングしたので、実質120~125mmくらいです。

設定

カメラの設定は以下の通りです。まだ空が明るい状態から、完全に真っ暗になるまで設定を変えずに撮っておいた方が編集が楽です。

作例での設定は次の通り。

- ISO:100

- 絞り:f/8

- シャッタースピード:1.5秒前後

- 撮影間隔:約1分ごと

- ファイル形式:RAW

とにかく白飛びさせないこと!月は思った以上に明るいので、カメラの自動設定に頼って撮ると簡単に白飛びしてしまいます!

一度上記の設定で撮ってみて、もし白飛びしている可能性があるなら、シャッタースピードを少し速くしてみてください。

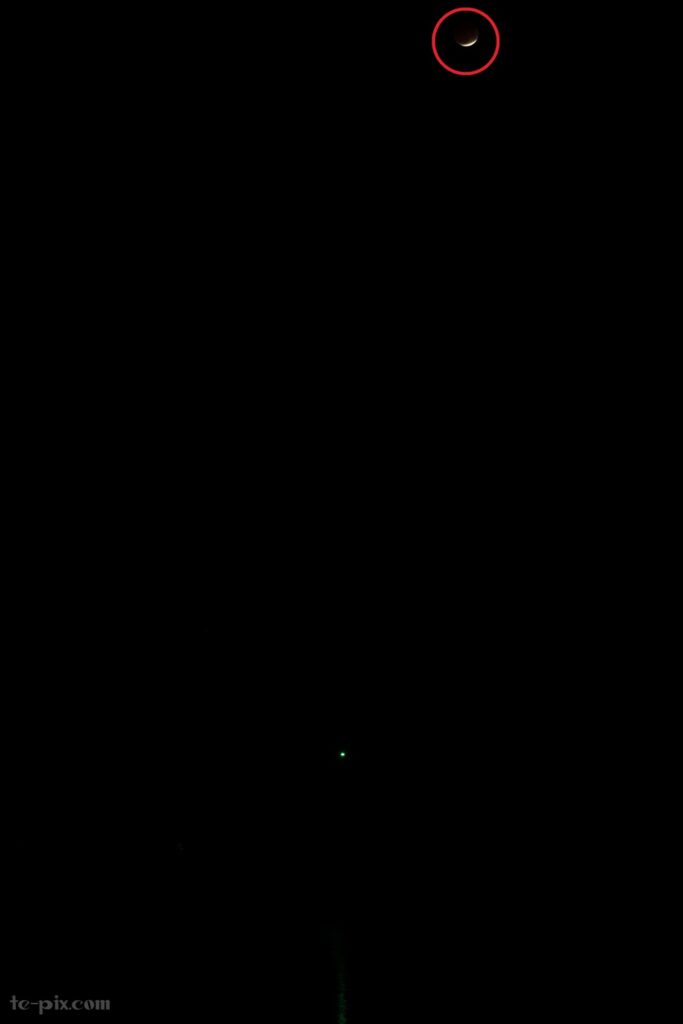

因みに、実際に撮って出し無編集状態だとこんな感じになります。ほとんど真っ暗、月も明るい部分がチラッと写っているだけで、実際に目で見るよりかなり暗く感じます。

ヒストグラム上でも黒に張り付いています。

これを見ると本当に大丈夫か不安になるかもしれません。しかし重ね重ねになりますが、とにかく白飛びしてしまうと後の編集でもどうにもならない点だけはお忘れなく!

以上の設定で、後はレリーズケーブルで一定の間隔でどんどん撮っていきましょう。

月食は最初明るい状態から徐々に暗くなっていくので露出の設定が難しいんですが、自分(とセンサーの性能)を信じて撮り切りましょう!

編集

それでは最後に編集です!RAW現像から比較明合成までやります!

最初に一枚RAW現像する

まず、たくさん撮った中から1枚の写真を選んでRAW現像します。

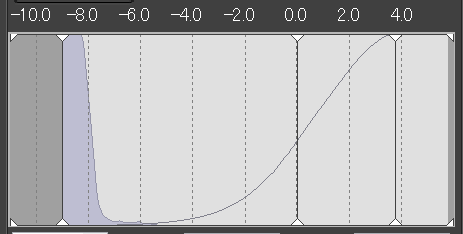

ポイントとしては、「月の明るくない部分(地球照といいます)が見え、かつ明るい部分が白飛びしない」ように調整すること。

僕の場合、DPP上で「コントラストを一番下げ、シャドウを一番持ち上げ、ハイライトを一番下げる」という編集を行いました。

あとは他にも明るさを調整したり、ホワイトバランスを調整したりと、そのとき撮った写真に合わせて納得行くまで編集してください。

分かりにくいが、編集することで、わずかながら地球照部分が見えるようになった

他の写真にレシピをコピペ!

満足いく編集ができたら、そのレシピを他の選んだ写真すべてにペーストします。こうすることで1枚の編集を全てに適用できるので、楽ちんな上に統一感を出すことができます。

OKなら全て書き出しましょう!

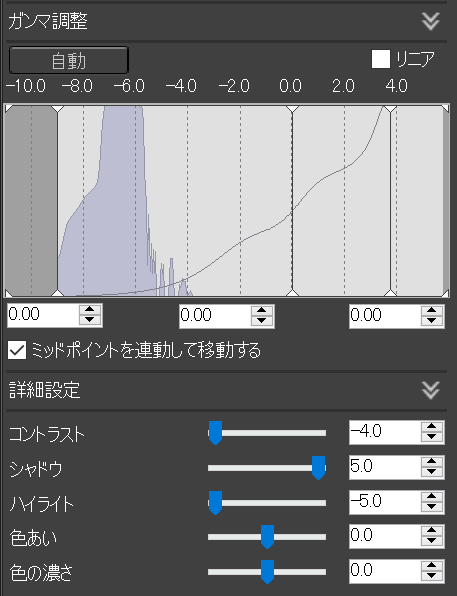

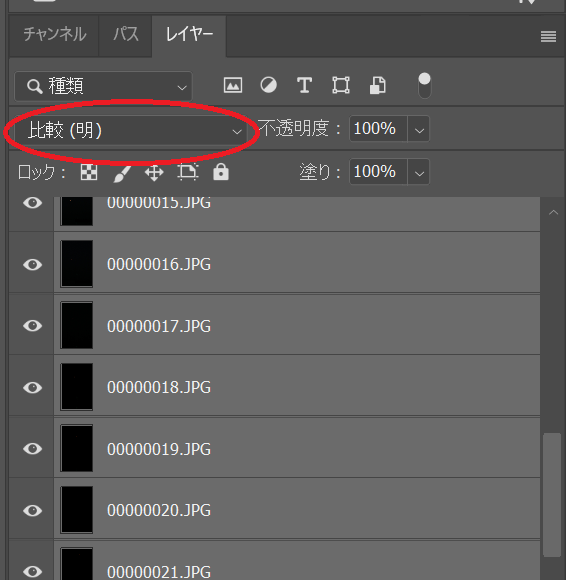

書き出した写真をPhotoshopで比較明合成する!

最後にPhotoshopで全ての写真を比較明合成します。

今回はとにかく写真を撮りまくっていたので、5分ごとの等間隔の写真を選んで使うことにしました。

Photoshopを立ち上げ、「ファイル」→「スクリプト」→「ファイルをレイヤーとして読み込み」を選択し、読み込むファイル全てを選びます。

そしたら、全てのレイヤーを選んで(一番上のレイヤーを選択後、Shiftを押しながら一番下のレイヤーを押せば全部が選択できます)、「比較(明)」を選択。

そうすると、すべてのレイヤーを比較明合成で重ねてくれるので、パッとお目当てに近い写真が出来上がると思います。

後は、細かい明るさや色味の編集をひたすら行えば完成です!

因みに、編集前と編集後を比べるとこんな感じ。

比較明合成って他の写真(レイヤー)との兼ね合いで本来見えていた部分が見えなくなったりするので、どうしてもPhotoshop上で調整が必要になることが多いです。今回は再び地球照部分が見えやすくなる調整、色味の調整、あとは灯台を部分的に目立たせる調整などを行いました。

まとめ

ということで、すごく長く、煩雑になってしまいましたが、皆既月食の撮影についてまとめてみました。

月の撮影って結構難しい部分もあるのですが、とにかく白飛びを起こさない設定でRAWで撮っておけば割りと後から編集が効くので、撮りやすい被写体です。

次回以降の月食の予定

次の月食撮影のチャンスはいつなのか!というと、国立天文台のHPに掲載されています。

今回のようにほとんどすべてが隠れるような月食はめったにありませんが、次回は2022年11月8日に皆既月食が観測できるようなので、チャンスがあればぜひトライしてみてください!

そのとき、この記事がどなたかの参考になれば幸いです。

コメント