2024年8月30日に発売された「EOS R5 Mark II」。11月2日に届いて6ヶ月ほど使ったので、今更ながらレビューしたいと思います!

なお、R5 Mark IIを買う前はEOS 5D Mark IVを使っていたので、基本的にはそれとの比較になります。ちょっと古くさい部分もあるかもしれませんが、ご容赦ください。

EOS R5 Mark IIの概要

まずEOS R5 Mark IIの概要なんですが、現代のキヤノンの5シリーズとして、完全無欠に近いオールラウンダーな1台です。

特にこのMark IIは、センサーの性能(速度)の向上とAI系のチップセット搭載で、今までのカメラよりも更に大きなステップを上がったように思います。

- 人・乗り物・動物を対象とした被写体認識

- 秒間30コマのブラックアウトフリー高速連写

- 最大15コマのプリ撮影

- 歪の少ない電子シャッター

- 8K60Pの動画撮影

画素数は約4500万画素で、初代R5とは同じ。約3000万画素の5D4の約1.5倍です。更にレンズの性能や画像処理能力が上がっているので、5D4と比較するとかなりクリアになった印象を受けます。

5D4のときは、質実剛健ではあるものの正直「出し惜しみ感」がありました。しかし今回のR5 Mark IIは、時代の先端を感じる技術を投入しているので、製品価格に対する納得感と満足感のあるカメラでもあります。

EOS R5 Mark IIの外観

では簡単に外観を見ていきます。

前面

R5 Mark IIのデザインは、全体的に丸みをおびながらも、直線を取り入れたフォルムです。初代より少し先鋭さが増しているように思います。

前面にはレンズ着脱のボタン、レリーズケーブル端子、絞り込みボタン。キヤノンのフルサイズなので内蔵ストロボはありません。

R5と比べると、若干のフォルム変更に加え、タリーランプ(動画撮影時に赤く光る)が付いたこと、リモコン受光部がなくなったこと、マイクの位置が上面に移動したことくらいの違いですかね。

サイズは幅:138.5mm × 高さ:101.2mm × 奥行き:93.5mm、重量は746g。ミラーレスであるものの、他社のカメラほど小型軽量を追い求めているわけではないようです。

5D4のデザインは、今になってみるとかなり丸みを帯びていました。

サイズ感は比べると全く違います。5D4は890gなので、R5 Mark IIは約144g(約16%)軽くなっていますね。

グリップ感は、5D4の方がグリップ部に奥行きがある分良いですが、ボディを触ったときの手触りはR5 Mark IIの方が良いです。なんかサラサラしてる。

レンズを外すと(というか電源をOFFにすると)シャッターが下がる機構が採用されています。

センサーにゴミが付くのは絶対に避けたいので、こういう細かい気づかいは良いですね。

背面

背面は主に操作系ですが、ほとんどのボタンが片手で操作しやすいよう(あるいはスペースの都合?)右側に集約されています。RFシステムからはレンズにコントロールリングが付いたので、左手はレンズに、ということなのかもしれません。

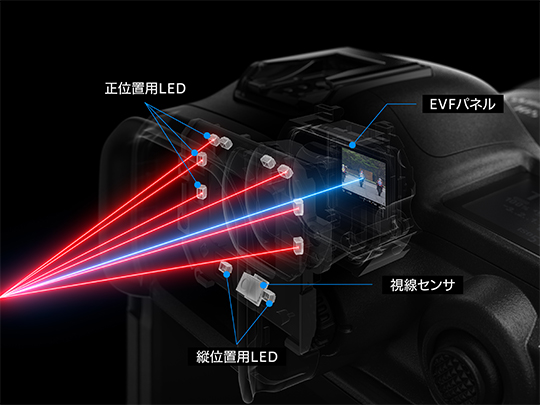

目立つのは大きなEVFの接眼部分。視線入力のために大きくなったようです。EVFは576万ドットのOLED。5D4の光学ファインダー(OVF)からの乗り換えでも全く違和感なく使うことが出来ます。

背面モニターはバリアングル式。モニターは横縦比は3:2、サイズ3.2型です。約210万ドット(たぶん1800×1200)で、R5と一緒です。5D4の162万ドットよりは若干高精細になっています。

5D4と比較すると、ボタンの配置と数が全く違います。

R5 Mark IIは小型化とバリアングル化に伴ってボタン数がかなり減っているのが分かります。

R5 Mark IIの良い点は、右肩のダイヤルが加わった点です。5D4は左肩にモード切替ダイヤルがありますが、これにはそれ以外の機能がありませんでした。一方R5 Mark IIのモード変更はモード変更以外の目的でも使えるようになったので、そこが便利です。

一方、操作性自体はボタン数の多い5D4の方が良いです。R5 Mark IIもよく考えられて洗練されていますが、こればっかりはスペースの都合上仕方ないと思います。

それと細かい点ではマルチコントローラー(親指でグリグリするジョグダイヤルみたいなやつ)の位置が5D4より高い位置に移動し、親指がかかりにくくなっているのもちょっと残念です。

上面

上面もボタンが右側に集約されています。右に電源スイッチがあるのは使いやすくてGOODですね。

また、電源が右側に移ったことで、左肩部にスチルとムービーの切り替えスイッチが独立しました。切り替えのボタンってキヤノンでも機種によって全然違っていて、なかには初見では理解できないものまであります。その点R5 Mark IIは誰が見ても一目瞭然なので非常に良いと思います。

5D4の上面はこんな感じでした。

全く違いますね。

上面もやはりボタンの数が全く違いますね。やはりボタンの数の差は操作性に影響します。集中して撮影するシーンでは5D4の方が操作がしやすいと感じる場面もありました。

ですが、R5 Mark IIもカスタマイズ性は高いので、使い込みと設定の詰めかなぁとも思っています。

下面

下面にはクーリングのための給気口がついています。別売りのクーリングファンを使い場合の給気口です。

この影響で僅かに本体が厚みを増しているようです。

左側面

左側面は排気口と端子類です。

端子類は次のようになっています。

- 外部マイク入力端子

- USB Type-C端子

- HDMI出力端子

- シンクロ端子

- ヘッドフォン端子

特に、USBがType-Cになったのは非常~~~~に嬉しいポイントです。使い勝手の点ではもしかしたら一番嬉しいかもしれません。

5D4は「microUSB Type-B(USB3.0)」という今考えると気が狂いそうな規格でしたから、この汎用性の高いType-Cになってくれたのは本当に嬉しいです。

もちろんUSB給電にも対応しているので、100Vコンセントが無い状況でもモバイルバッテリーから簡単に給電できます。

R5 Mark IIからバッテリー形式が変更になり、1個が1万円を余裕でオーバーするので、1つのバッテリーでも給電しながら使えるのは非常にありがたいですね。

ただし、すべての端子の中でUSBだけ使用頻度が圧倒的に高いので、蓋はUSBのみ独立してても良かったように思います。

カードスロット

カードはデュアルスロットで、CFexpress2.0のTypeBとSDXCのUHS-IIです。

メディアはどちらもProGradeにしました。R5 Mark IIはセンサーも高速になったので、メディアがボトルネックにならないよう、特にCFexpressは良い製品を使いたいところです。

ただ、大容量のものになるとさすがに高いので、僕は溜まりまくったAmazonポイントを注ぎ込んで買いました。

価格的にはこのあたりが常識的な範囲かと思います。

SDXCは以前R5をキャンセルしたときに買ってしまってたやつなんですけど、実際CFexpressさえ良いものを用意しておけば、SDにはそれほどこだわらなくても良い気がしています。5D4でもSDカードは出先で撮ったデータのバックアップ用にしか使ってなかったですしね。

ちなみに、CFexpress対応のカードリーダーも購入したんですが、これは必要ありませんでした。理由はカメラ本体とPCがUSB-Cで接続できるからです。給電だけでなくデータの通信もできるので、カードリーダーを使うシーンは無いと思います。

センサー

話が長くなっていますが、今回センサーの進化も非常に大きいので、その話も少しだけ書かせてください。

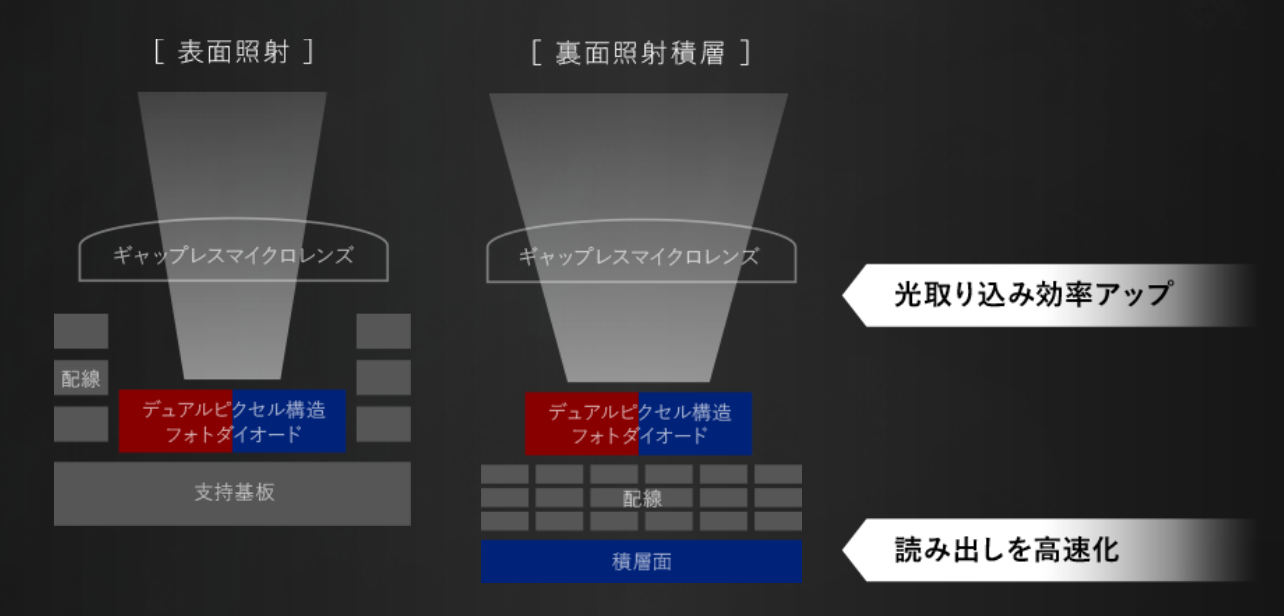

センサーは4500万画素の裏面照射積層デュアルピクセルCMOSになりました。これは現時点でキヤノンの最先端の技術です。

「裏面照射」・「積層」とは何ぞやという話ですが、従来のセンサーはフォトダイオード(光を取り込む部分)より上に配線があり、また同じ基板上にデータ読み出し回路がある構造でした。これを

- 裏面照射:配線を裏に配置する→採光の効率を上げる

- 積層型:読み出し回路を別層に移す→制約をなくして高速化する

という構造に変更したのです。

言葉で言うと簡単そうですが、製造に高度な技術が必要なようで、技術自体は結構前からあるもののキヤノンのカメラで実用化されるまでにはかなりの年月がかかりました。(他にも特許等の問題が予想されます)

初代R5と比べると特に積層化による恩恵が特に顕著で、一例として電子シャッター使用時の高速連写が秒20コマから30コマへと進化しています。めちゃんこ高速の凄いセンサーです。

ボタンのカスタマイズについて

あと、僕が行ったカスタマイズを一部ご紹介します。正直まだ探り中で、理想形とは言えません。工夫の余地はまだまだあると思っています。

撮影時のボタン配置

最初に撮影時のボタン配置です。以下のように設定しました。(太字部分が設定を変えた項目です)

- シャッターボタン:AEロック(押している間)+シャッター

- 録画ボタン:ドライブモード

- AF-ON:視線でAFフレーム移動・AF開始

- M-Fn:ダイヤルファンクション

- AEロックボタン(*):ONE SHOT↔️SERVO切り替え

- SET:全域トラッキング開始

- AFフレームボタン:AFフレーム選択

- コントロールリング:ISO感度

基本的には親指AF派なんですが、AF機能が増えているので妥協点が難しいです。特に僕は視線AFが全く意図した箇所に動かないため、完全にOFFにして使っています。もしこれがちゃんと動く人だったら、設定は全く違うものになると思います。

あと、どうしてもサーボAFの自動被写体認識だけだと意図したピント位置にならないため、普段のスナップや静物撮影はワンショットが便利です。そのためAEロックボタンにワンショットとサーボの切り替え機能を登録しています。

このあたりは5D4時代の癖みたいなこともあると思うので、設定は固定化せずに色々試してみようと思っています。

サーボAF時に、AFフレームの近くの被写体を追尾する機能が「全域トラッキング」です。これをOFFにすれば自分の設定したAFフレームがあった部分をずっと追いかけてくれます。サーボAFをメインとして使うならこの設定がキーになる気がします。(まだ試しきれてないけど)

マルチファンクションボタンについて

それからマルチファンクションボタン(M-Fn)もカスタマイズしています。

M-Fnは色んな機能を呼び出せるボタンです。5D4ではそれぞれの機能を呼び出す専用ボタンがあったので、それらが一つにまとめられた形ですね。

5D4の場合、ボタン4つで機能7つなんですが、R5 Mark IIだと1つのボタンで賄わないといけないので、どうしても操作に時間が掛かってしまいます。

なので、M-Fnには機能を絞って以下の4つの機能だけを登録しています。

- ホワイトバランス

- ISO感度

- ドライブ

- ストロボ時の調光

ただ、上記のようにM-Fnは呼び出しに手数がかかるため、結局録画ボタンにドライブモード変更を割り当てるなどして工夫しているわけです。やっぱりもう少しボタンが欲しくなっちゃいますね。

作例(主にスナップ)

さてさて、やっと作例です。

導入の話が長かった割にレンズも無いし時間も無い!ということで、良い写真が無いです。とりあえず出張などで隙を見つけて撮ったスナップを載せます。

なおピクチャースタイルは「ディテール重視」をベースに、アンシャープマスクを「強さ:2、細かさ:1、しきい値:2」にしています。作例では、純正のRAW現像ソフト「DPP」を使って、ホワイトバランスや明るさを微調整しています。

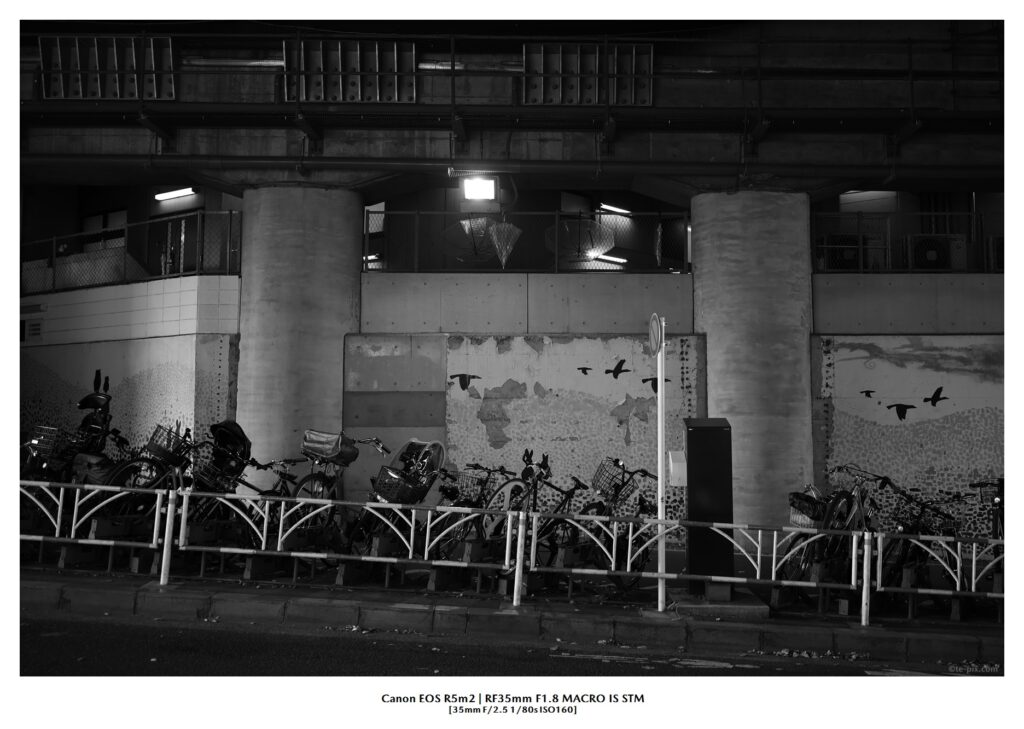

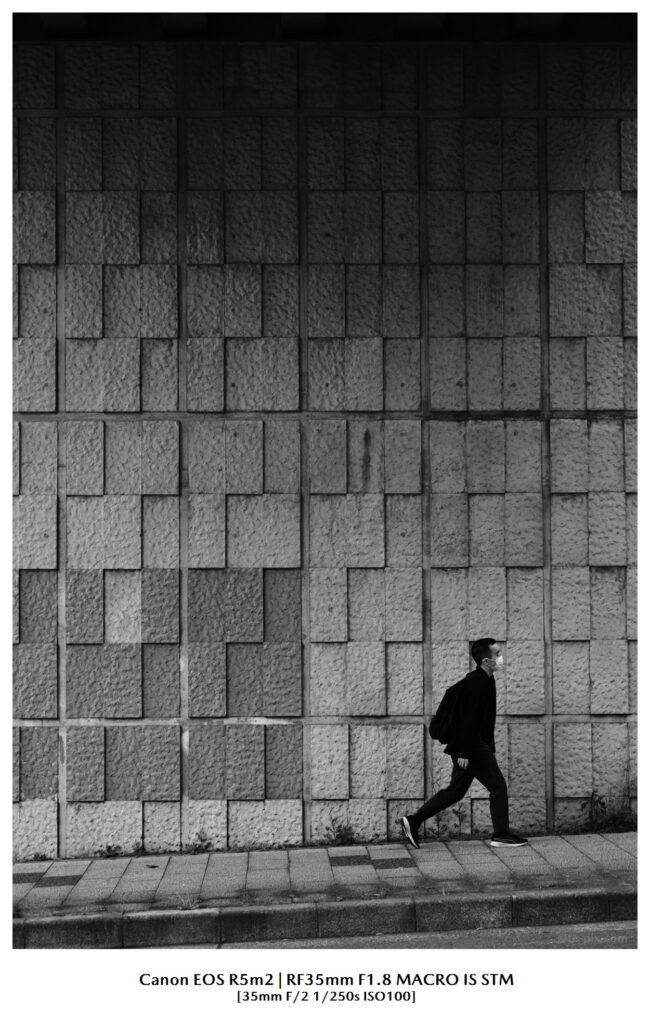

RF35mm F1.8 MACRO IS STMの作例

まず、RFレンズでの作例です。といってもまだRF35mm F1.8 MACRO IS STMしか持っていません。Lレンズではないし、どちらかというと小型廉価(といっても結構高い)なレンズですが、ちゃんと撮ればちゃんとした画質になります。

基本的に完全開放で撮ることはほとんど無くて、だいたいF2.0で撮ることが多いです。逆光には非常に弱いですが、小型なので旅のお供にはちょうどよいレンズだと思います。

なお、作例は(PCの場合)クリックすると大きくなります。

画質はすごく良い

逆光や暗所で撮ってみましたが、画質は本当に素晴らしいです。5D4もフルサイズ3000万画素でとても良かったんですが、画素数が増えているのにトレードオフが全く無く、非常に高い次元の画質になっています。

僕は逆光が大好きなのでよく撮るんですが、ピントも露出も意図した通りに決まります。こういう「思ったとおりに撮れる感」がやっぱり5シリーズだなぁと思います。

それに加え、フルサイズ機なのに威圧感の無いサイズになっているので、街中でも抵抗感なく撮れます。

また、バリアングル液晶なので、ローアングルも狙いやすいのが良いです。5D4のときは地面に寝っ転がって撮っていました。堅牢さも必要な5シリーズがバリアングルになるなんて、技術も進歩するもんですね。

今回使っていたのは比較的安価なレンズですが、R5 Mark IIは「デジタルレンズオプティマイザ」などのデジタル補正が初期設定でONになっているので、出来上がった写真はレンズの性能+αの画質になります。

これらの補正はEFレンズをアダプターで使う場合にも効くので、そういう意味ではボディを5D4からR5 Mark IIにするだけで撮って出しの画質が向上します。

こういうちょっとした一瞬も、

気持ち悪いくらいくっきり写っていました。

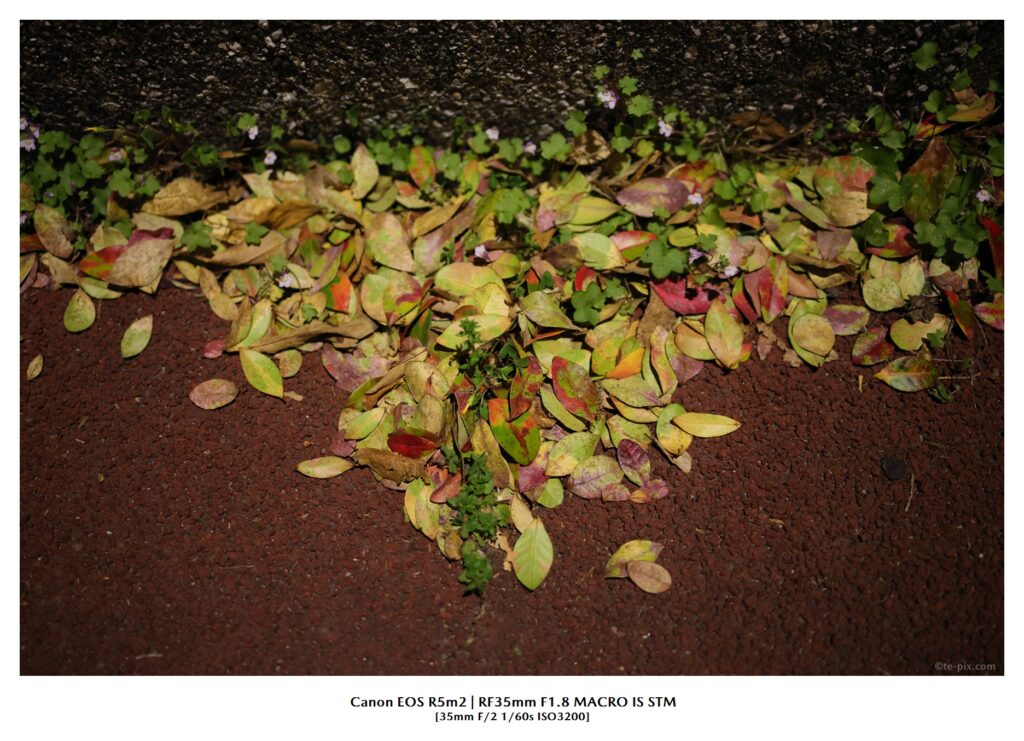

また、暗所でISOが上がってもキレイです。これはISO3200ですが、ほとんどノイズは気になりません。やっぱり裏面照射技術の効果がありますね。

なお、今回はほぼ電子シャッターで撮影しましたが、ダイナミックレンジ等、画質への影響は全く感じませんでした。

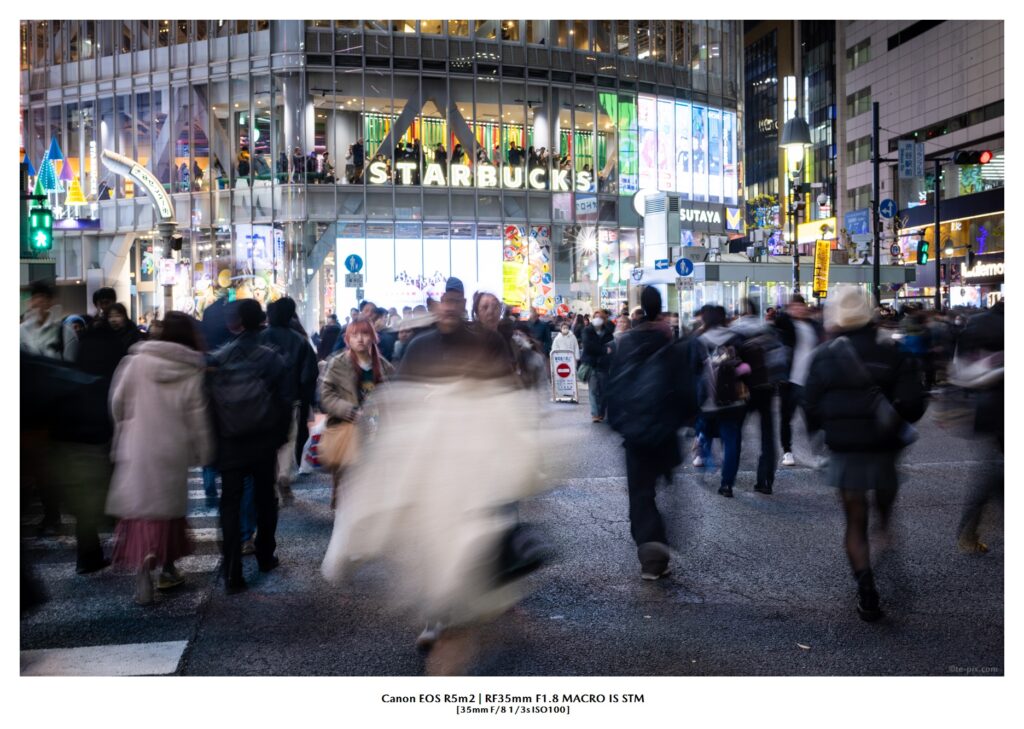

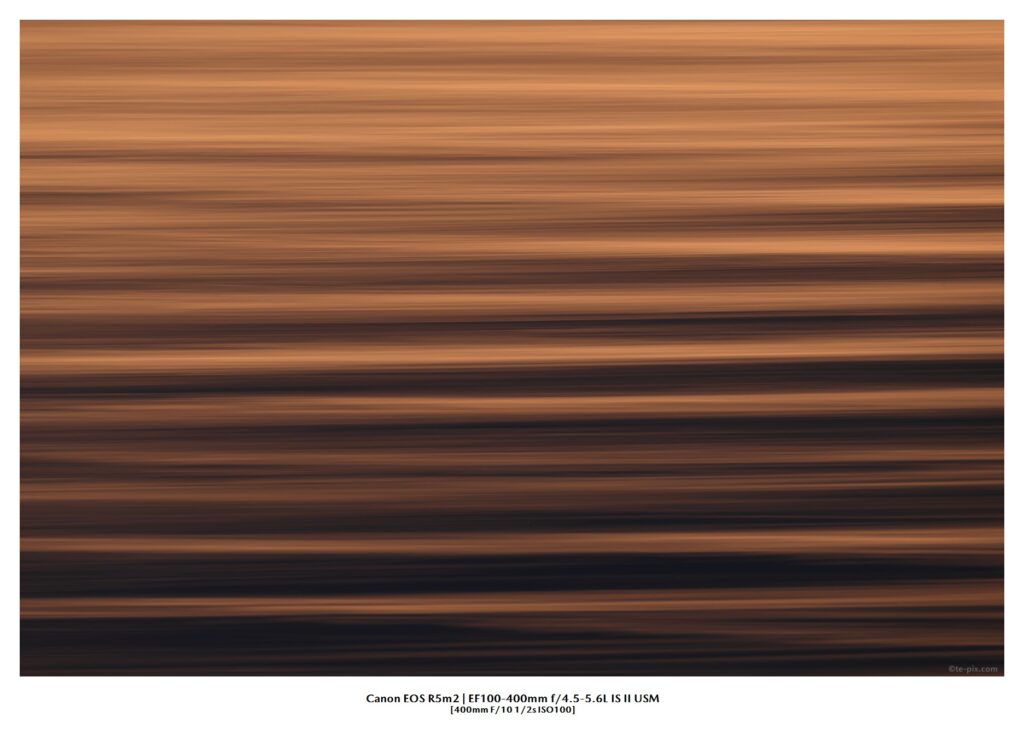

手ブレ補正の効果が高い

ボディ内手ブレ補正が搭載されているので、手持ちスローシャッターが使えるのも作品の幅を広げてくれます。

特にこのRF35mmのようにレンズにも手ブレ補正が入っている場合、ボディとレンズが協調制御するとのこと。周辺でも公称7.5段分の補正効果があるようです。すごい。

ただ、その手ブレ補正が万能かというと、適当に撮ると結構簡単にブレます。こちらは1/60秒ですが、ちゃんと立ち止まらず撮ったのでめちゃくちゃブレています。

あと、被写体側が動いていたら、どれだけカメラが良くても当然ブレます。僕はだいたいAvモードで撮ってるんですが、いざというときに設定間違いでブレてしまうことがありました。このあたりはカメラの設定と使いこなしがもっと必要だなと感じています。

コントロールリングにISOを設定するのが良いかなぁと思っています。

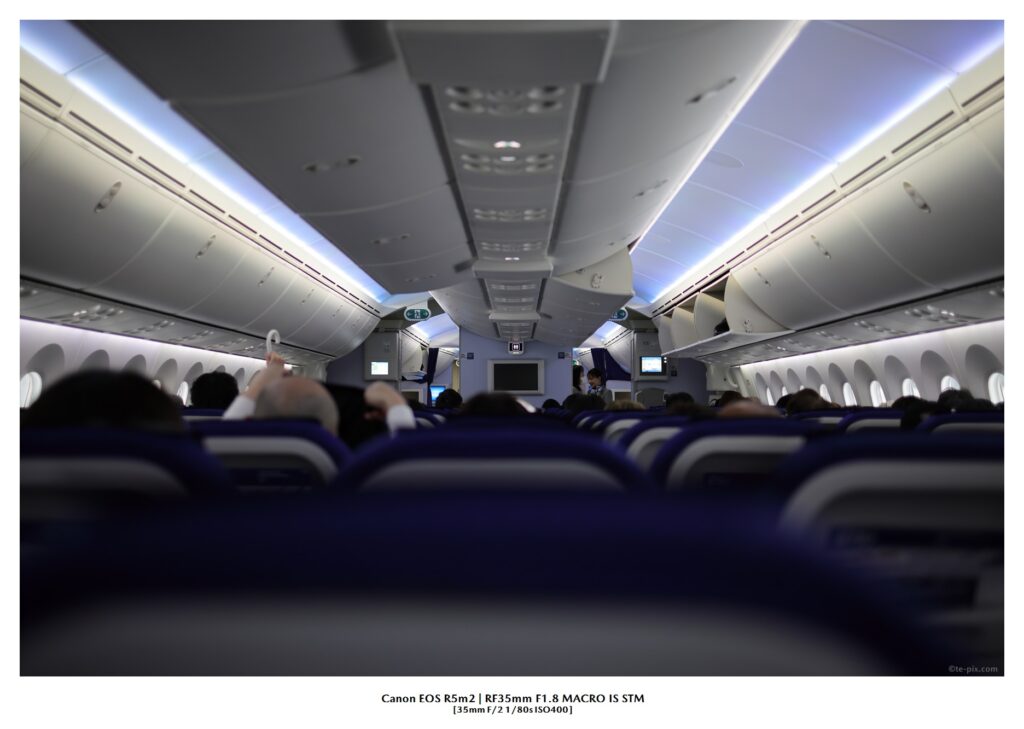

サイレントモードが嬉しい

それと、今回ミラーレスに変更して嬉しかったのが、サイレントモードです。やっぱり一眼レフのシャッター音って結構響くので、周囲の迷惑を考えるとついつい撮影を控えてしまうこともありますよね。それが電子シャッターであればシャッター音が全くしなくなるので音による迷惑をかなり軽減できます。

人がたくさんいるような空間や、

機内食。

あとご飯屋さんとかもあまり音を出したくないですよね。

よくキヤノンが謳っている「撮影領域の拡大」って、こういう部分も大きく影響すると思っています。何も極限状態で撮影するプロカメラマンばかりではありません。日常の使い勝手向上が非常に嬉しいです。

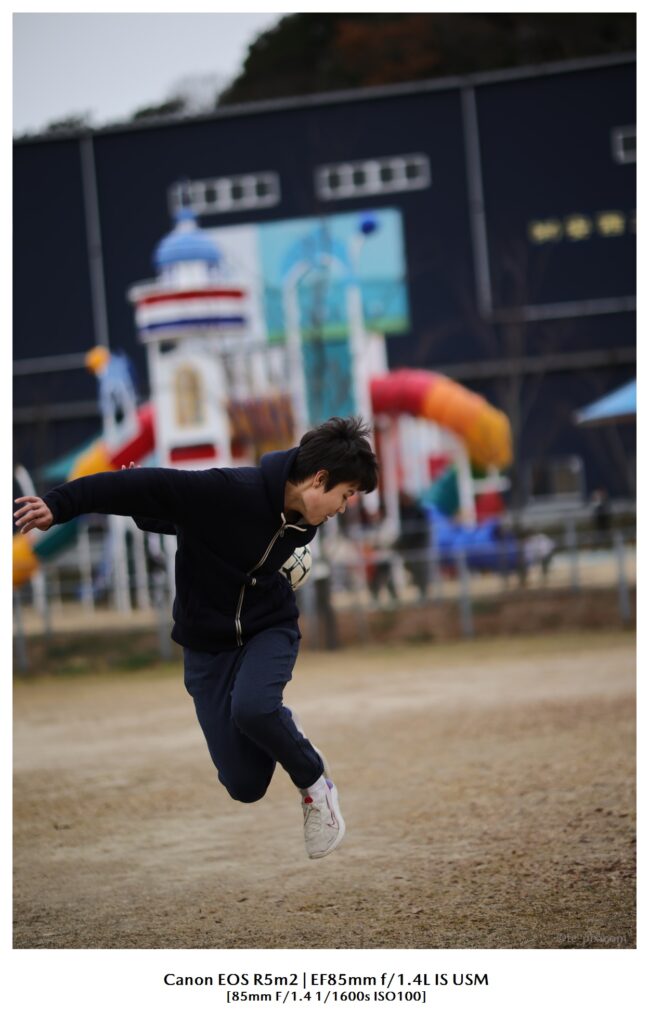

動体予測は神がかっている

そして、動きものの認識は神がかってますね。

僕はAFの設定をワンショットとサーボを切り替えて使ってるんですが、サーボ時の被写体認識が凄いんです。

手前を向いている人はもちろん、向こうに走っていく自転車も楽勝で認識します。

DPP上でAFフレームを表示すると、サーボAFにすると自動的に自転車の人の頭を追ってくれていることが分かります。

RF35mm F1.8 IS STMってAFの駆動はかなり遅いレンズですが、それでも少し離れた自転車程度なら余裕でジャスピンでした。凄い。

あと、甥っ子とサッカーしながら撮ってみたんですが、こちらも全部にピントが合ってました。こちらもAFの遅いEF85mm F1.4L IS USMです。

画面全体で追尾するので、ピントのことは完全にカメラ任せで自分は構図に集中できるんですよね。なんだか写真撮影の概念が大きく変わってしまいました。

高速連写中はブラックアウトフリーだし、数年前の1シリーズをも凌駕する性能で正直驚いています。

トリミング耐性も高い

そしてトリミング耐性が高いのも嬉しいです。元々の4500万という画素数と、カメラ内で使える「ニューラルネットワークアップスケーリング」により、作品づくりとしてのトリミングに躊躇いが無くなります。

例えばこの写真。

もともとは横位置の写真だったんです。ただ構図的にどうも弱かったので、縦位置でトリミング。

F2.0のように被写界深度浅めのレンズで撮っていれば、トリミングした事自体に気付かないほど自然だと思います。

他にはこちらも。トリミング前。傾いてるし小さいしでこのままではお話になりません。

これが簡単にこれだけの写真になります。

十分に作品になるレベルだと思います。

これだけトリミングが効くと自己表現に幅が出てきます。後から「ここをクローズアップしたら面白いかも」みたいなことが試せるので、作品づくりの引き出しも増えるような気がします。

昔はトリミングせずに撮れる方がえらい!みたいな気持ちもありましたが、最近は特に気にならなくなりました。

EFレンズでの作例

最後に少し、キヤノン純正のマウントアダプターを使ったEFレンズの作例も載せておきます。

同じEFレンズでもR5 Mark IIで使えばトラッキング性能が格段に上がります。上でも書いたように撮影時にデジタル補正も効くので、撮って出しの画質も向上します。

RFレンズってEFレンズと比べるとかなり価格も上がっており、マウントを移行するのはかなり勇気(と財力)が必要です。

もちろんRFレンズを使った方が高画質だったりAFが速かったりするとは思うのですが、正直R5 Mark IIとEFレンズの組み合わせでも十分じゃないかなと思っています。

ただし、まだEFレンズではあんまり写真を撮ってないので変な写真の作例しかありません。そのうち良いのが撮れたら差し替えますね。

外部ストロボで物撮りを少し

最後に外部ストロボを使っての撮影です。EFカメラ用のストロボとスレーブを使っています。

といっても本を撮っただけ。一応自然光っぽくなるように意識して設定しました。

使っているトランスミッターはST-E3-RT(Ver.1)。

ストロボは430EX III-RTです。

基本的にはほぼ5D4のときと同じ感覚で撮れるのですが、

- 暗所でのAFが効きやすくなっている

- バリアングルのおかげで構図に無理が効く

という点は良くなりました。

特に暗所性能に関しては、ストロボ使用時は部屋の電気を消しているときもあるのでありがたいですね。

一方で、

- クロス測距に対応していないので被写体によってはなかなかピントが合わない

- なぜかST-E3-RTとの通信が途切れてしまいストロボが発光しないことがある

という2点で使いづらさを感じました。

特に2つめの通信が途切れてしまう問題は、通信が途切れたらその度にST-E3-RTを取り外してつけ直さないと復活しないので厄介です。出先での商品撮影だったら困りますもんね。これはR5 Mark IIとの相性の問題か、あるいはST-E3-RTの問題なのか分かりません。今後もっと使ってみて、原因や対策が分かれば追記したいと思います。

R5 Mark IIの気になった点

ここで、少し気になったポイントや、今後の機種で改善してほしいポイントを幾つか書いておこうと思います。購入を検討される方の参考、あるいはいちユーザーの声として記録しておくためです。

視線AFは全然ダメだった

上にも少し書きましたが、僕の場合視線AFは全くダメでした。キャリブレーションも何度も試してみたんですがダメ。もしかしたらこれは僕がメガネなのに加え、もともと若干の斜視気味なのが影響しているかもしれません。

視線認識の性能はEOS R3より良くなっているとのことなので、マッチする人にはめちゃくちゃ良いんでしょうけどね。

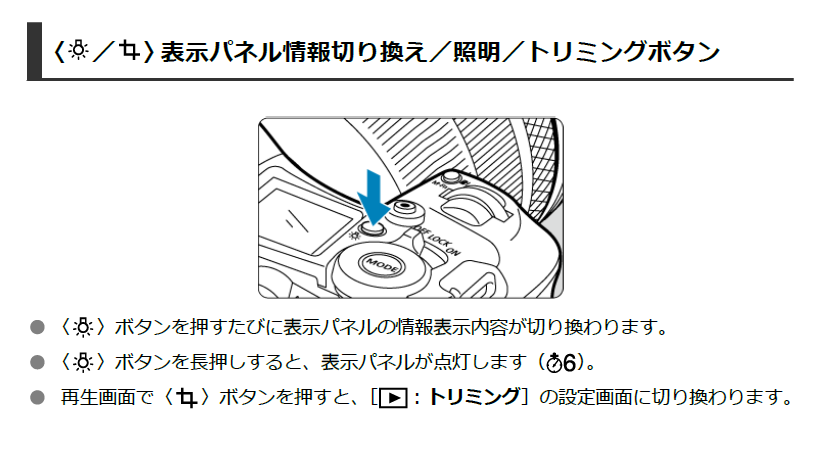

ボタン長押しにも対応してほしい

それから、「ボタンが少ない」と書いていますが、その解決策に「ボタンの長押しの活用」があると思っているので勝手に提案します。

例えば、SETボタンを1回押すと全域トラッキングのON/OFFですが、これに「長押しするとピクチャースタイルの変更」みたいな感じで一つのボタンに2つの機能を持たせれば、操作の幅が広がりますよね。

実際、照明ボタン💡は長押し対応しているので、それ以外のボタンも対応してくれたら良かったのになぁと思いました。

あと書いてて気づきましたが、メニューの操作は「SETボタンで決定」しますが、キャンセルして一つ上の階層に戻るにはMENUボタンを押しますよね。これ、「SETボタンの長押しで1つキャンセル」にすれば、右手親指をあまり大きく動かさずに操作出来るのになぁと思いました。キヤノンの人、見てたらご一考お願いします🙏

40mmのパンケーキレンズがほしい

EF40mmみたいなレンズがほしいです。こちらもご一考お願いします🙏🙏

使ってみての感想まとめ

ということで、非常に長くなってしまったんですが、最後にR5 Mark IIの感想のまとめを書いておきます。

スナップ写真だとその真価は発揮できないほど素晴らしいカメラ

そう、結論から言うとR5 Mark IIには大満足です。スピード、画質、AF、機能、どれも非常に高い次元で完成していて、まさにオールラウンダー。もはや撮れないものは無いと思うほど。

それに加え、「最先端のカメラ」である実感が所有者の満足感を高めてくれます。上でも少し書きましたが、EOS 5D Mark IVが発表されたときは、正直「出し惜しみ感」、あるいは「コンサバ感」がありました。しかし最近は群雄割拠でどんどん新しい技術を出してくれるので、「自分の買ったカメラは凄いんだぞ!」という感覚を持つことができます。

特に5シリーズは非常に高価なカメラなのでそういった特別感がやっぱり必要だと思うんですが、R5 Mark IIに関してはその気持ちを裏切られることはありません。

価格は非常に高い(この記事を書いてる時点でまだカードの分割を払い終えていない)ですが、買ってよかったなと思っています。

使い勝手は確実に向上

そして5D4から比較すると、ボタン数が減ってはいるものの、その他全体的な使い勝手が非常に良くなっています。

- 縦位置で撮った動画は縦動画として記録される

- スマホと接続するのが非常に簡単になっている(BluetoothをONにしていれば、カメラの電源がOFFでもスマホ側から接続できる!)

- 各種設定をカードに保存できる

- 連続した撮影データを一括して削除できる(数十枚の写真を一枚ずつ削除する必要はない)

などなど、挙げればきりがないです。ほんとアイディア賞って感じで、こういう部分でも8年の月日と進化を感じられるのは嬉しいですね。

撮影領域は確実に広がっている

今回R5 Mark IIを買ってみて分かったのは、5D4から8年の間に確実に撮影領域が広がっているということです。

これは高速化やAFの進化のように分かりやすい部分だけではなく、サイレントモード、トリミング耐性の高さ、スマホとの連携の向上など、細かい部分も非常に大きく効いていると感じます。まさにオールラウンダーとして、全方位に進化していると感じるカメラです。

というわけで、以上1万字を超えるレビューになってしまいましたが、いいカメラなので皆さんどんどん買いましょう!そして一緒に写真を撮りに行きましょう!(疲れたので尻切れトンボで終わる)

コメント